善常会リハビリテーション病院でCBA研修会をさせていただきました

名古屋市南区にある善常会リハビリテーション病院にて、CBAの勉強会を開催しました。鵜飼リハビリテーション病院で、CBA普及活動を担当している(書籍の執筆者でもある)スタッフも同行し、①CBAを中心とした高次脳機能障害の基礎の話(森田)のあと、②当院でのCBA普及活動の経過の...

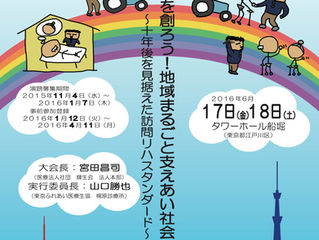

日本訪問リハビリテーション協会学術大会に参加してきました

週末は、東京都船堀で開催された訪問リハ研の学術大会に参加してきました。当法人大門訪問看護ステーションの作業療法士、言語聴覚士と一緒の参加です。宮田昌司大会長は親友で、前職場の輝生会のメンバーがスタッフとして多数参加していたので、久しぶりの再会を喜び合いました。思えば、CBA...

CBAと実践的能力の関連について

CBAと実際の日常生活場面での能力について、みなさんの意見を聞かせていただきたく投稿します。もともと一人暮らしをしていた方が高次脳機能障害を生じると、通常今後の自宅復帰が可能かどうか、議論が行われると思います。どのような状態であれば、自宅復帰が可能といえるのか判断が難しいこ...

日本リハビリテーション医学会 学術研究大会 in 京都

当院から、CBAに関する発表を2題行いました。1題は、理学療法士が行ったCBAの評価の信頼性について。もう1題はCBAとFIMの有効な関連性について。 1題目の発表を行った河原祐貴さん(鵜飼病院)。今日は大きな声が出ていて、初めての大きな学会発表の場で、立派な発表でした。1...